この自身の身体への意識の差は、そもそも運動センスによる所は大きいのでしょうか?勘のよい人は、練習していくうちのこの感覚に近づけるかと思うのですが、なかなか理解できない人には一生理解できないような気がするんです。

自分の体を意識するかかどうかというのは本人の意思によるものなので、運動センスなどは全く関係ないと思いますよ。感覚に近づくとおっしゃいましたが、そもそも感覚を当てにすると昔のクセから抜けられないことになるので、私たちは感覚には頼らないようにしています。感覚って慣れ親しんだものが基準になることが多いので、感覚に基づいて行動を変えようというは難しいものなんです。

なるほど。。

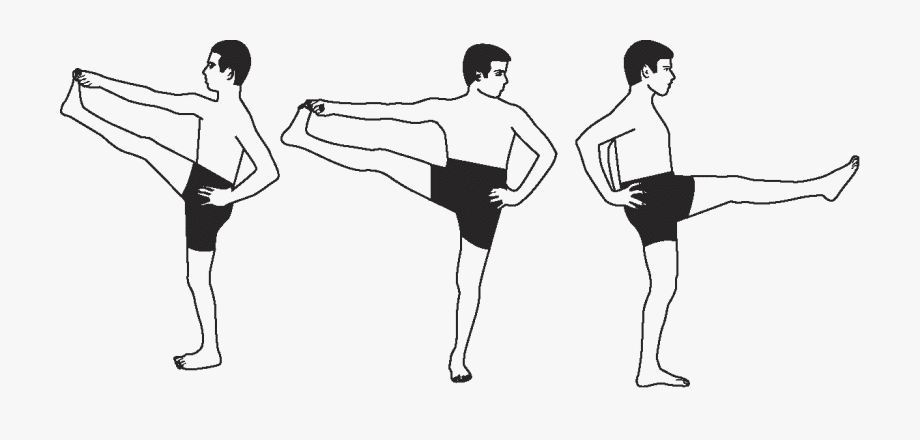

例えば、特にインナーマッスルとか脊椎に近ければ近い筋肉を動かしたいように動かすって間違った認識していた場合、そこからの修正って難しい気がするんです。お腹を引き上げたい。さらに脚も引き上げたいのに、逆に固めてしまっている。とか。わかっているのに身体が言うこと聞かないような感覚にとらわれてしまったり。

確かにこのポーズでお腹を固めると股関節まで固めることになるので、脚は逆に引き上げにくくなるかもしれませんね。色々とと考えられますが、一つにはお腹を意識しすぎるが故に固めてしまうからかも。

引き上げるために、下腹のトレーニングとかスポ根的なことで運動センスをカバーしようという考えは逆効果?

そう考えると余計に固まりやすくなるんだと思いますよ

引き上げるという動作と筋トレは別の話なんですよ。

引き上げるという動作をした結果、脚が挙がって筋トレになる、というのが私たちの体に起こっている事実の順番。

筋トレの効果自体は自分ではコントロールしようがないと思うんです。私たちにできるのは、自分の体をどうコントロールするかということではないでしょうか?もちろん筋力は必要ですが、その前にやるべきことが自分の体を効率的に使うことだと思うんです。

運動センスとも違うと思います

そうしたら、運動センスのない人、運動が苦手な人は皆、自分の体を効率的に使えないことになってしまう。自分の体を効率的に使うという能力は、全ての人が持っているものです。ただ、その使い方に気づいていないというだけ。ひょっとして、ポーズの終着点とか、ゴールが皆一様だと思っていませんか?

そうかも。。。例えばさっきのポーズなら、引き上げた片足が床と平行の状態がゴール。

でも、それこそ筋力によって挙げられる高さは違ってくるし、同じ人でも昨日と今日ではコンディションが異なるので、床と平行が正解というわけではないでしょう。そもそもちひろさんは何のためにこのポーズがやりたいのですか?

アシュタンガヨガの前半にでてくるバランス系ポーズなのですが、その後に続くポーズのために、この段階でインナーマッスルを意識的に使える事と脚を引きげられる筋力と身体の使い方が重要になのです。

インナーマッスルを意識的に使うことと片脚を床と平行に挙げるはイコールではないですよね。体を効率的に動かしてインナーマッスルが意識的に使えた結果、脚が床と平行になるまで挙がる。=ではなくて、→で表現される考え方ですかね。特にこのポーズなら、まずは頭を意識することをおすすめします。次に体全体が自由に動けることを信じて、つま先が自分の方に近づいてくると思って挙げてみては?

たしかに、下腹に意識を持って行き過ぎないほうがラクです。もしかしたら、睨みつけるような意識をしていたかもです。思い込みであってほしいと願いますが(笑)、わたし身体の使い方は下手なんです。運動センスなし。

下腹部を引き上げようとすれば、背中や股関節周りも自然と力が入りますから、本来は効果的ではないはずなんです。だから、下腹部から目をそらす意味も含めての頭なんですよ。

バランス系ポーズは特にそうなのですが、ウディヤナバンダを間違って理解していたかもしれません。

バンダにも色々ありますが、いずれにしても頭と脊椎から始まる全身の連動性、協調性があれば、自然とバンダも使えるものなのだと私は思っています。言ってみれば「体にハリがある」状態ですね。それから知識と自身への観察眼かな。観察眼によって自分が今どんな状態にあるのかを素早く気づけるようになる。そして、知識を基に効率的な体の使い方を選択する。

今座っていたとしても、私たちの体は呼吸と共にわずかながらも動いています。なので、常に自分を観察し続け、それに合わせた使い方を選択し続ける。人生って、それの繰り返しだと思いますよ。

まとめ

バランス系ポーズでは、脚や下腹に意識がいきがちですね。確かに、イメージとして、脚を強くして安定した土台で、、、上半身は自由に。と、下から順番にポーズを作っていく順番でも良いのですが、意識しすぎると、逆に不必要な部分を固めてしまうことも繋がります。何度練習しても安定しないとお悩みの方は、この不要な力みが、ポーズが完成形に近づけない原因にもなっているかもしれません。。そこで、少し視点を変えてみるのはどうでしょう。意識する身体の順番を変えてみるのも新たな発見に繋がるはずです。(インタビューアー:高橋ちひろ)

動きのしくみがわかる解動学入門(陰ヨガ)

毎月第1・3火曜日 11:00 – 12:15

動きのしくみがわかる解動学入門(ハタヨガ)

毎月 第3土曜日11:00 – 12:30