もくじ

牛の顔のポーズとは?

牛の顔のポーズは両手を背中でつなぎ、脚は膝を重ねるように深く組む、座位のポーズです。

片腕は上から背中に回し、もう一方の腕は下から背中に回して、背中で手を繋げます。

脚は体育座りから片膝を外側に倒して、その足先を反対のお尻の外側の方に持っていきます。次に立てたままだった膝を外側に倒して、先に倒している脚の上から反対側のお尻の外側の方に足先を持っていきます。そして、左右の膝をおへその前で縦に重ねるようにします。

脚が組めない原因

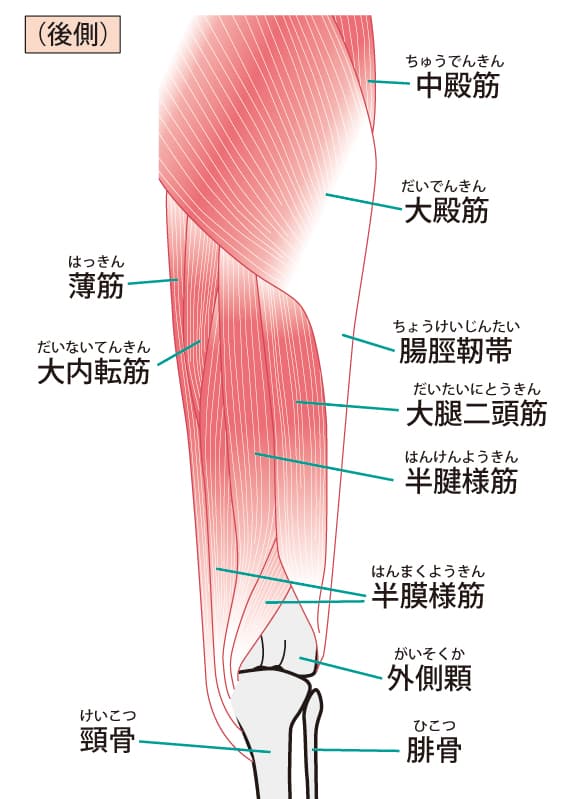

脚を前に伸ばした長座から体育座りになるにしても、または長座からいきなりあぐらのような脚の形になるにしても、何も考えずにやろうとすると太ももや股関節周りの筋肉(大腿四頭筋や腸腰筋、大臀筋、中臀筋など)が必要以上に緊張してしまいます。緊張で固まった股関節では、このポーズの脚のダイナミックな脚の動きは難しくなります。

また、ポーズをするために姿勢を正そうとするとそれだけで首や背中が緊張します。首や背中は腰と股関節に繋がっているので、その緊張が巡り巡って股関節の重しとなってしまいます。これによって、もっと股関節が動きにくくなり、脚が組みにくくなるのです。

牛の顔のポーズの正しいやり方(ポイント)

床に座るときに、頭も首も背中も腰もお尻も全てが連動して動けると思ってお尻を床につける。

→首や背中の緊張を解きます。

→座ってから頭や尾骨や坐骨を触って、上半身の長さを思い出すのもいいと思います。

体育座りから膝を外側に倒すときに、膝が自分から離れるようにと思いながら外側に倒す。

→股関節や太もも周りの筋肉を緊張させずに使えます。

足先を反対のお尻の外側の方へ持っていくとき、かかとが脚全体を先導するようにします。

→脚の先端の関節から、足首、膝、股関節の順に動いてくれます。

脚の組みを深めるためにお尻を浮かせるときは、頭も胴体も動かすつもりでお尻を浮かせる。

→支える腕や胴体に余計な力を入れずにできます。

股関節に痛みや違和感を感じる場合は、身体の余計な緊張が巡り巡って股関節やお尻に動きの制限をかけていることもあります。そこで、自分の上半身全体の長さを意識することが重要です。

牛の顔のポーズの効果

脚が組めない原因のひとつは、体の緊張や力みにあると考えます。これらがなくなるだけで、牛の顔のポーズの効果を最大限に引き出すことができるのです。

上半身では腕を後ろ手で組むことによって、肩周りをストレッチすることができます。同時に背中などの胴体全体も刺激されるので、猫背による背中の緊張緩和も期待できるでしょう。

下半身では組んでいる脚の上の方のお尻をストレッチすることができます。また、膝をおへその前で縦に重ねるという変則的な動きなので、何度も練習することで股関節がより自由度が増すと思います。

このように、座った状態で股関節まわりと肩甲骨まわりがストレッチされるため疲労回復、自律神経の調整の効果があるといわれています。