ベジタリアンは健康にも環境にも良いといえます。

歴史や多様な文化をみてみると、ベジタリアン食は歴史が古くさまざまなタイプやルールが存在します。どこからどこまでを動物性とするのか、など複雑に細分化されています

例えば、ヒンズー教、仏教、ジャイナ教などインドの宗教では、「アヒンサー」(非暴力)の実践としてベジタリアンな食事が伝統となっています。アフリカでは、ジンバブエ料理やガーナ料理など伝統的なベジタリアンな食文化が深く根付いています。

近年では、アメリカもベジタリアン食が広く支持されています。その背景はやや複雑で、健康やエシカルな問題、さらには気候変動への理由からベジタリアン食を選択する人が増えています。

もくじ

ヴィーガン・ベジタリアン各種類の早見表

| 肉 | 魚 | 卵 | 乳製品 | 野菜 | 果物・ナッツ | |

| ヴィーガン | × | × | × | × | ○ | ○ |

| ラクト・ベジタリアン | × | × | × | ○ | ○ | ○ |

| オボ・ベジタリアン | × | × | ○ | × | ○ | ○ |

| ラクト・オボ・ベジタリアン | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

| ペスカタリアン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

ベジタリアンの代表的な種類

一般的に、ベジタリアンは動物性食品を排除した菜食主義のことを指します。鶏肉と、豚肉、牛肉、鹿肉、ラム肉、マトン肉など、四つ足の哺乳類がほとんど含まれます。その他の食肉鯨やイルカも哺乳類のため含まれます。

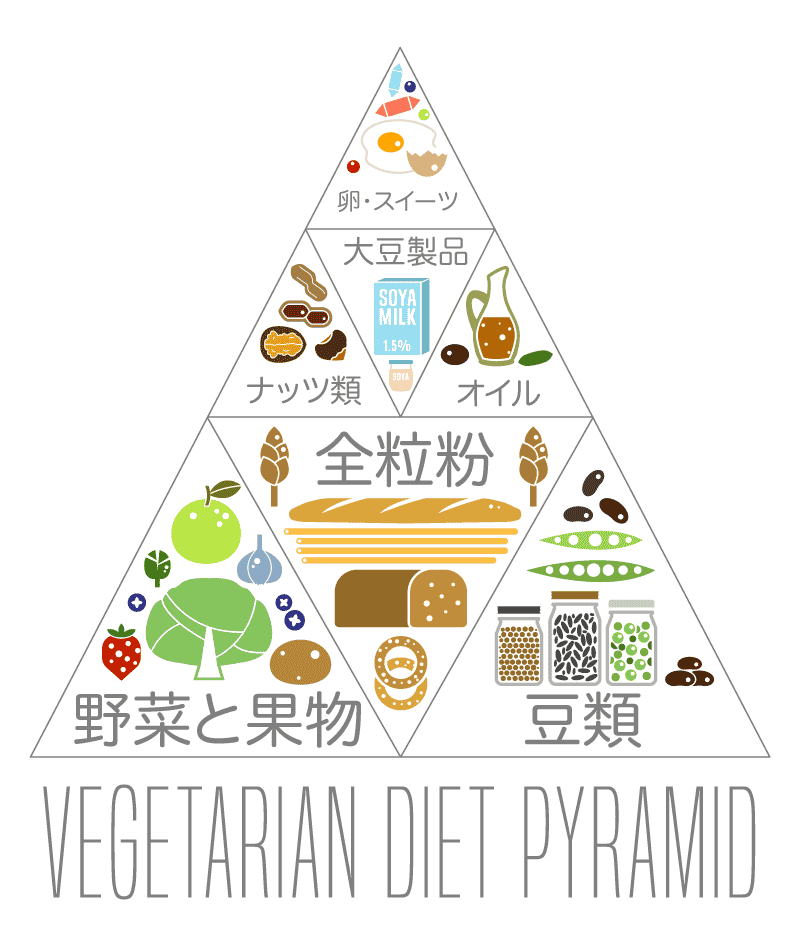

食肉意外の副産物(卵、牛乳、チーズ、ヨーグルト、はちみつ)については、バリエーションがあるので、7種類のベジタリアンに分かれます。つまり、ベジタリアンは(他の食事制限がない限り)主に果物、野菜、豆類、穀物を食べますが、その中でも色々なタイプに分かれるので、詳しく見ていきましょう。

ラクト・ベジタリアン(Lacto vegitarian)

ラクト・ベジタリアンと呼ばれるものです。肉や卵を食べず、主に植物性食品で栄養を摂るというタイプです。ただし、牛乳、ヨーグルト、バター、チーズなどの乳製品を摂取することは可能です。

ラクトベジタリアンを選択する理由はいくつかあります。まず、チーズなどの乳製品を好んで食べていて、食事から排除したくないという理由です。これだけでも十分な理由ですが、タンパク質不足の心配から乳製品は良しとする考え方です。例えば、乳製品にはタンパク質が多く含まれているので、ベジタリアンの食事でタンパク質の摂取ができるかどうか心配な人は、乳製品を取り入れることで安心できるかもしれません。

オボ・ベジタリアン(Ovo vegitarian)

オボ・ベジタリアンは、完全菜食に近い食事の選択をしています。しかし、魚や肉の動物性食品はもちろんのこと、乳製品もとりません。一方で、卵を食べることを選択します。その理由は様々ですが、卵を食べるのが好きだから、あるいは栄養のために卵を食べる必要があるからという考え方が一般的です。

インドのベジタリアンの中では、無精卵に限り植物性と分類されるため食事にとり入れるといった考のタイプもあります。

ラクト・オボ・ベジタリアン(Lacto ovo vegitarian)

ラクト・オボ・ベジタリアンは、食事から魚や肉の動物性食品を排除しますが、乳製品と卵は食べます。このライフスタイルを選択する理由は様々ですが、最も一般的なものは、タンパク質に関する懸念が多いようです。さらには動物愛護というエシカルな観点からの理由もあります。

ペスカタリアン(Pescetarian)

ベジタリアンのコミュニティでは、ペスカタリアン・ダイエットをベジタリアンとみなすべきかどうかという議論があるようです。 ペスカタリアンは、魚介類を食べ続けながら、鶏肉、豚肉、牛肉など他の陸生動物性タンパク質を食事から排除する菜食主義のことです。ペスカタリアンは、卵や乳製品を摂取する場合としない場合がありますが、これは人それぞれです。

ペスカタリアンは、ベジタリアンを始めたい最初のステップにする場合や、タンパク源として動物性タンパク質を完全に排除するのは難しいという人に最適な菜食です。魚介類はヘルシーな食材であるといえるし、心臓血管の健康維持に大きな効果を発揮することが明らかにされています。 私たちに馴染みの深い和食はペスカタリアンに分類されるのではないでしょうか。インドでも南の方に、魚は菜食に分類される地域もあります。

ポロタリアン(Pollotarian)

ポロタリアンは、ペスカタリアンに少し似ています。赤肉と豚肉を食事から排除するが、鶏肉、アヒルなどの家禽類を摂取し続ける菜食主義です。動物性タンパク質を除去するための最初のステップとする人もいれば、健康のために牛肉などの赤身肉と豚肉を控えたほうが良いとの考え方からポロタリアンを選択する人がいます。ペスカタリアンと同様、ポロタリアンは他のベジタリアンに比べて制限が少ないので、最初のステップとしてライフスタイルに取り入れやすいしやすいかもしれません。

フレキシタリアン(Flexitarian)

Flex= Flexible (柔軟)という言葉通りのフレキシタリアン(Flexitarian)とは、一番柔軟な菜食主義です。このライフスタイルを実践している人は、食事に関して自分に課した制限に柔軟に対応することができます。他のベジタリアンとは異なり、フレキシタリアンは動物性タンパク質や動物性食品を食事から完全に排除するわけではありません。そのかわり、動物性食品の摂取量を意識的に減らす努力をしながらも、時折、あるいは、友人との外食といった特定の条件下では動物性を食べる菜食主義です。例えば、肉の摂取を週に2日に減らしたり、牧草で育てられた牛肉や放牧で育てた卵を食べるだけに限定したりします。

フレキシタリアンは、自分の食生活を変えたいが、自分のライフスタイルを完全に見直す準備ができていない、菜食を少しだけ取り入れたいという人に最適な方法です。このライフスタイルは、動物性タンパク質を控える時に自分の健康や食生活を見直すだけでなく、環境問題やエシカルについても考えるきっかけを意図的に作ることができると考えます。

日本人はフレキシタリアンである可能性が高いのですが、自覚していない場合が多いかもしれません。ベジタリアンのメリットについてメディアで目にすることが増え、ベジタリアンのライフスタイルに興味を持つ人が増えてきているように感じます。フレキシタリアンと呼ばれる菜食主義は、日本古来からの食生活を見直す良いきっかけになるのではないでしょうか。

ヴィーガン(完全菜食主義)Vegan

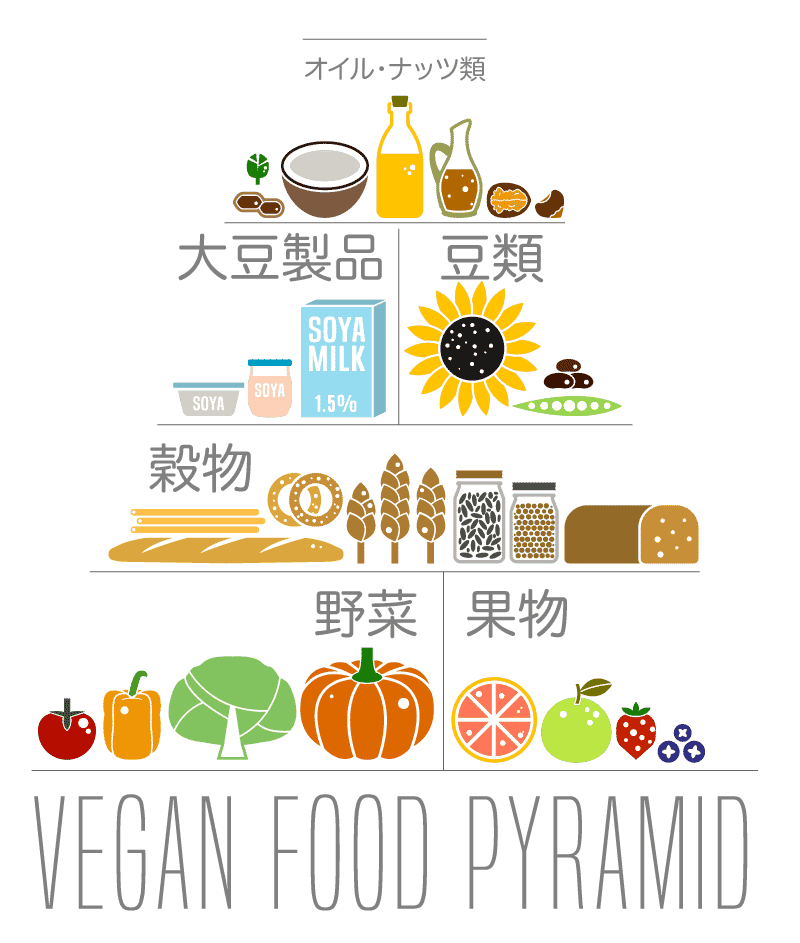

ヴィーガンとベジタリアンの間には、いくつかの違いがあります。ベジタリアンの違いで、一番大きい点は最も制限の多い食事であるということです。ヴィーガンを選択するということは、魚も含むすべての動物性のもの、乳製品、卵を食事から排除することになります。さらに、すべての動物性の副産物も含まれます。これには、ハチミツ、ゼラチン、コラーゲン、白砂糖(注1)も含まれます。動物性食品を含むすべての製品の購入を控える必要があります。 そして衣食住全てにおいて動物性の使用を避けている完全菜食主義です。 (注1)一部の国では、砂糖を生成する時に牛の骨で作られた炭を使うため。

ヴィーガンの中には、ロー・ヴィーガンというタイプも存在します。これらの人々は、生(raw)の、調理されていない植物ベースの食品のみを摂取します。これは、調理用の火を手に入れる前の私たちの祖先の生活様式がナチュラルで人間本来の姿であると考えられているようです。しかし、ローヴィーガンの食事がヴィーガンや他のベジタリアンの食事によりよいかと言われると科学や栄養学の分野では、まだまだ研究が必要なようです。

その他のベジタリアン

ノンミートイーター

動物の肉だけを食べず乳製品や卵、魚介類は食べる

ホワイトベジタリアン

赤身を避け白身の鶏肉や魚介類を摂る

オリエンタルヴィーガン(オリエンタルベジタリアン)

動物性を摂らず、五葷(ごくん)と呼ばれる葱、ニンニク、韮、らっきょう、浅葱の5つの植物も食べない仏教の影響が強い東洋の菜食主義(乳製品と卵を摂るタイプのオリエンタルベジタリアンも有り)

マクロビオティック

動物性全てを避ける玄米菜食で、日本の伝統的な食事をベースに環境と調和をとりながら健康な暮らしを実践する(魚介類を摂るタイプも有り)

ホールフードベジタリアン

全粒粉や根菜の皮も摂るなど、意識的に未精製の食品摂る

エシカルヴィーガン

動物の福祉や権利の考え方ベースのヴィーガン。衣料に使われるレザーやウールなどから生活に関わる動物性を避けようとする。また、製造過程に動物性が使用されるものも排除するなど、個人差がある。

ダイエタリーヴィーガン

健康重視のため、食事のみヴィーガンで食用以外は動物性を避けない

エンバイロメンタルヴィーガン

地球温暖化の影響から自然災害がより深刻化してきたと捉え、環境保全を動機に実践する

ベジタリアン=菜食主義者 その言葉の由来は?

ベジタリアンの言葉の由来は、1847年にイギリスベジタリアン協会発足の際、ラテン語の「vegetus」=新鮮、元気のある、をもとに「vegetable」=野菜、とかけたと言われてますが、それ以前から単語は使われていたという説もあるようです。そして、語尾に人を表す「tarian」をつけたとのこと。

日本では、明治時代~近年まで「菜食主義」と呼ばれてきましたが、最近は「ベジタリアン」表記が増えてきました。遡ること、奈良時代では肉食が禁じられていたり、鎌倉時代、禅宗の影響から動物性不使用の精進料理が発達したりと明治時代までは仏教の影響がありました。

本格的に畜産物の消費が増えたのは戦後からなのでその歴史は浅く、日本の長い食文化に菜食はなじみ深く感じます。

(参考サイト)