もくじ

肘関節の動き

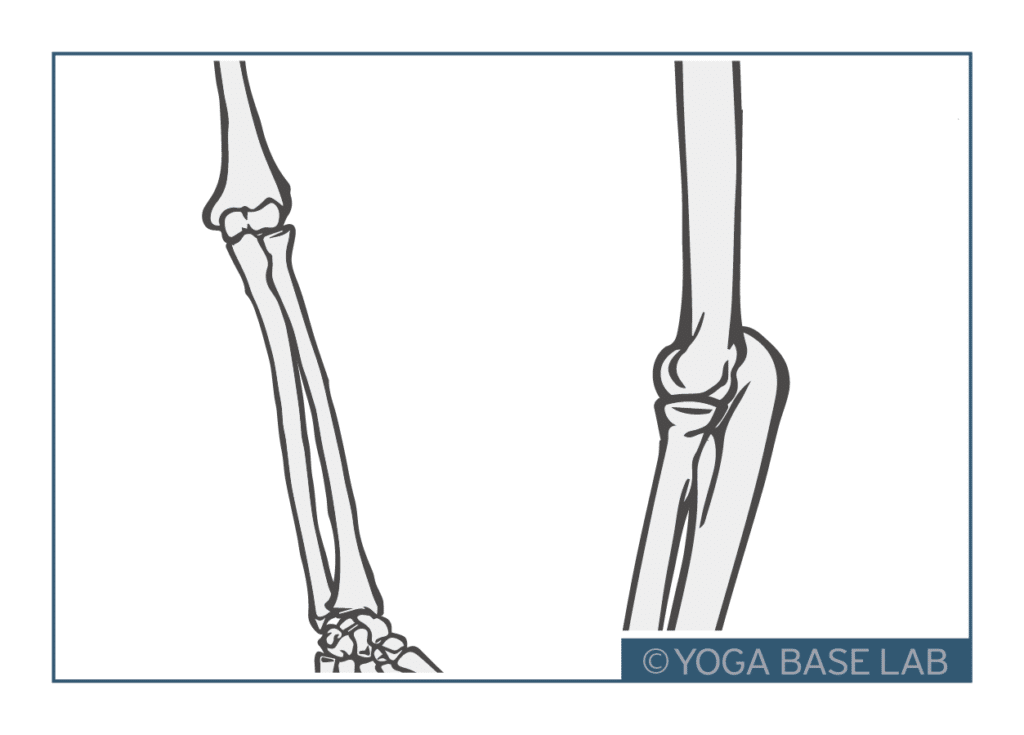

肘は上腕と前腕を真ん中で繋いでいますが、前腕の2本の骨のうち、上腕とがっちりジョイントしているのは小指側の尺骨だけなんです。腕、指を器用に使うために進化してきたその形状から、肘を曲げる動作は手のひらの向きによってもかなり違いがあります。

手のひらの向きを変えるための肘と繋がる尺骨、橈骨の芸術的な形と動きは、ぜひ骨格模型を触って実感してもらいたいです。

実験

①腕が自然に体の横にぶら下がっている状態で、右手のひらを背中側に向けたところから肘を曲げる。

※無意識に動くと肘は脇から離れていきます。机の上のペンやスマホを持ち上げる動作も同じです。(上腕、肩関節まわりが一緒に動きます)

②次に、同じく右手のひらを前方に向けたところから肘を曲げる

※肘は脇から離れず、体側に沿って動きます。(主に前腕から指先までが動きます)

③最後に②をやったところから、自分に向いている手のひらをクルッと前方に向けてみましょう。(手のひらの向きは①と同じ前方になりますが、主に使っているのは②の部分になります)

さあ、どんな違いがあったでしょうか?

肘を曲げたところから手のひらの向きを変えるのは、肘関節の動きです。

ブリッジポーズと肘関節の関係

ブリッジで肘に関しては無頓着だったりします。ブリッジをする時に、肘はどういう影響があるのですか?正直痛いし、苦しいです。さらにいうと腰にものすごく負担がかかっている感じがしています。

ブリッジでは肘を曲げて手を耳の横に着くので、手のひらの向きを変えるのが肘の動きだとわかると、その重要性も理解できると思います。腕の使い方で背中や腕にかかる負担が減れば、体を持ち上げる時に動きやすくなりますよ。

まずは、仰向けで両手のひらを耳の横におく動作をいつも通りやってみて、どこに力が入っているか観察しておきましょう

①手のひらを自分のほうに向けて眺めてから、頭から坐骨までのウェーブも思い出して、手のひらが自分に近づいてくるイメージで肘を曲げていきます。そうすると手のひらは耳の辺りに来るので、その位置で手のひらの向きを最初にやったようにクルっと返してみましょう。(親指が耳の方にくる)

動きに慣れるまではスローモーションで片手づつ練習するといいですよ。

②手のひらを耳の横の床についたら、そこから全身が持ち上がる時は、膝がリードすると動きやすいです。実際に動き出す前に、膝が弧を描くように前に進み、それに頭までの全身がウェーブでついてくるのをイメージをしてみましょう。

ブリッジのポイント

やる前から力んでない?!

もしかしたら、今から強い力が必要だ!と無意識にいつもの「さーやるぞ筋」が発動しているかもしれません。それに気づいたときも、ただ力を抜こうと頑張るのではなく、全身が連動して動くこと、頭から坐骨までのウェーブをイメージしてみると良いですね。腕は肩甲骨、鎖骨まで繋がっていて、肘の動かし方で手首や肩関節が動きやすくなることも意識していきましょう。

膝を動かそう!

腕を丁寧にセットしたら腕、首の後ろ、背中も動きやすいので、あとは膝が弧を描くように前に向かって動きだすと、力をそれほど使わなくても身体が持ち上がります。

骨格の動きにまかせよう!

ブリッジの醍醐味は胸の開放感。しかし胸を開こうと意識しすぎると、逆に動きの妨げになる場合があります。そこで、ふわっと持ち上がってから胸の開放感を受け取るようにしてみましょう。

まとめ

ブリッジでは手のひらをついた段階で、すでに全身が力んでいる人が多いですが、それはなぜでしょうか。体が固まると思考も固まってしまいます。動きのプロセスを考えながらゆっくり動いて手のひらをつくと、その体勢からさらに腕や体が動ける余裕が生まれます。すると思考にも余裕が生まれて、今まで気づかなかったこと(なぜ力が入っていたのか、どこに力が入りすぎて動きにくかったのか)に気づくことができるのです。解動学では、骨格本来の動きを知ることは、心の声に気づくきっかけになると考えます。

子供の頃はブリッジを遊びの中で普通にやっていた記憶があります。大人になってからヨガを始め、ブリッジの練習を始めた時の身体の重さの衝撃たるや。当時の運動不足も影響していたとは思いますが、それよりも心の硬さの影響の方が大きかったのでは、と今になって実感しています。

頑張ることは、何かを成し遂げるためにおいて大事ですが、行き過ぎはよくありません。なぜなら、頑張る事が当たり前になってしまうとその頑張りが鎧となり、身体の動きの制限、さらには心の自由を奪いかねないと言えるからです。

ヨガポーズの中でも、ブリッジは心の頑張り過ぎを測るバロメーターのような気がします。心が柔らかければ柔らかいほど、そして頑張らなければ頑張らないほど、楽に簡単に身体が持ち上がります。

動きのしくみがわかる解動学入門(ハタヨガ)

毎月 第3土曜日11:00 – 12:15

10月の予定

2020年10月17日

【対象】

ヨガ経験者、ヨガインストラクター、身体の動きの仕組みや解剖学に興味のある方

動きのしくみがわかる解動学入門(陰ヨガ)

毎月第1・3火曜日 11:00 – 12:15

10月の予定

2020年10月6日

2020年10月20日

【対象】

ヨガ経験者、ヨガインストラクター、身体の動きの仕組みや解剖学に興味のある方